Rare pendule de cheminée dite « le jeune Africain porteur » en bronze très finement ciselé ou moleté, patiné « au naturel » et doré à l’or mat ou à l’or bruni

Cadran signé « Le Comte à Paris » pour l’horloger Charles Le Comte

Dans une caisse attribuée au bronzier Jean-Simon Deverberie (1764-1824)

Paris, époque Consulat, vers 1800

Bibliographie :

– Dominique et Chantal Fléchon, « La pendule au nègre », dans Bulletin de l’association nationale des collectionneurs et amateurs d’horlogerie ancienne, printemps 1992, n°63, p.27-49.

– J-D. Augarde, Une Odyssée en Pendules, Chefs-d’œuvre de la Collection Parnassia, Volume II Les Pendules « au noir », Editions Faton, Dijon, 2022, p.432-433, référence n°117.

Le cadran circulaire émaillé blanc, signé « Le Comte à Paris », indique les heures en chiffres romains et les minutes par tranches de quinze en chiffres arabes par deux aiguilles lancéolées en acier poli-bleui. Le mouvement, à sonnerie des heures et des demi-heures, est renfermé dans une caisse entièrement réalisée en bronze très finement ciselé ou moleté, patiné « au naturel » et doré à l’or mat ou à l’or bruni. Le tambour est posé sur un coussin à passementerie reposant sur la tête d’une superbe figure représentant un jeu Africain aux yeux émaillés vêtu d’un pagne, portant un collier de perles et un carquois à empennages de flèches. Il lève les bras au-dessus de sa tête pour tenir le mouvement et est supporté par une base circulaire ceinturée de perles en enfilage et agrémentée de guirlandes de fleurs en feston retenues par des masques de satyre. Enfin, trois pieds léonins supportent l’horloge.

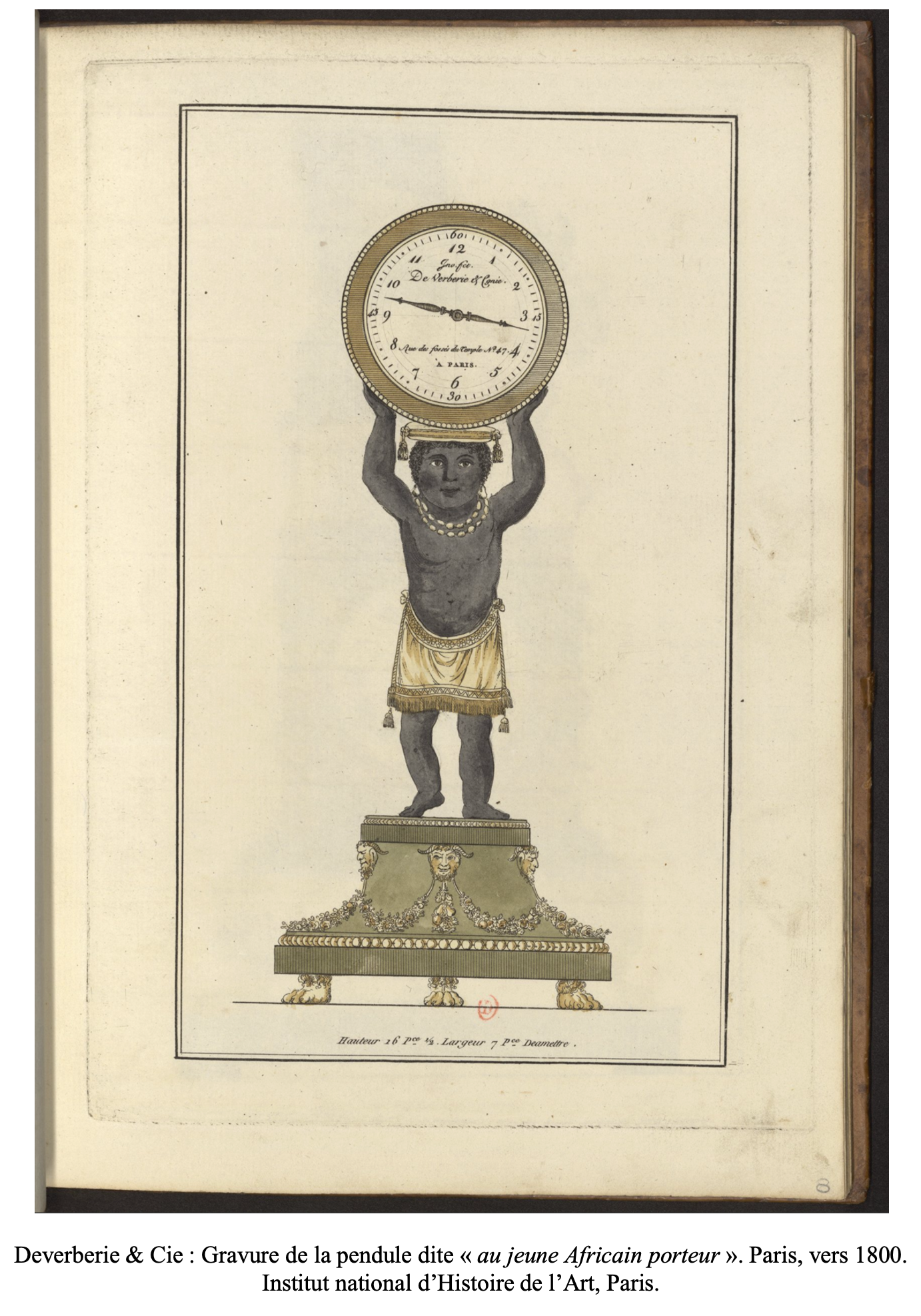

Avant la fin du XVIIIe siècle, le noir constitue rarement un thème décoratif pour les créations horlogères françaises et plus largement européennes. C’est véritablement à la fin de l’Ancien Régime, plus précisément dans la dernière décennie du XVIIIe siècle et dans les premières années du siècle suivant, qu’apparaissent les premiers modèles de pendules dites « au nègre » ou « au sauvage ». Elles font écho à un courant philosophique développé dans quelques grands ouvrages littéraires et historiques, notamment Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre publié en 1787 qui dépeint l’innocence de l’Homme, Atala de Chateaubriand qui restaure l’idéal chrétien et surtout le chef-d’œuvre de Daniel Defoe publié en 1719 : Robinson Crusoé. La rare pendule que nous proposons fut réalisée dans ce contexte particulier ; sa composition est due à Jean-Simon Deverberie, l’un des plus talentueux bronziers parisiens de son temps qui, de toute évidence pour en sauvegarder la commercialisation, dut déposer à la Bibliothèque nationale son dessin original qui nous est connu aujourd’hui par une gravure intégrée à un recueil de modèles inventés par la Maison Deverberie qui est conservé à L’Institut national d’Histoire de l’Art, ancienne Bibliothèque Jacques Doucet (voir C. Vignon, « Deverberie & Cie : Drawings, Models and Works in Bronze » in Cleveland Studies in the History of Art, Volume 8, 2003, p.170-187).

Enfin, relevons que parmi les rares pendules identiques répertoriées, nous pouvons citer particulièrement : un premier exemplaire, localisé « à Paris », qui est conservé au Musée François Duesberg à Mons (voir Musée François Duesberg, Arts décoratifs 1775-1825, Bruxelles, 2004, p.61 ; et E. Niehüser, Die französische Bronzeuhr, Eine Typologie der figürlichen Darstellungen, Munich, 1997, p.238, fig.819) ; ainsi qu’un deuxième qui est reproduit dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age au XXe siècle, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1997, p.348, fig. A ; enfin, mentionnons une dernière pendule de ce type, le cadran signé « Inv. Fct. Deverberie & Cnie/Rue des Fossés du Temple n°47/à Paris », anciennement à la Galerie La Pendulerie et qui fait partie de la collection Parnassia (illustrée dans J-D. Augarde, Une Odyssée en Pendules, Chefs-d’œuvre de la Collection Parnassia, Volume II Les Pendules « au noir », Editions Faton, Dijon, 2022, p.432-433, catalogue n°117).

Jean-Simon Deverberie (1764 - 1824)

Jean-Simon Deverberie figure parmi les plus importants bronziers parisiens de la fin du XVIIIe siècle et des deux premières décennies du siècle suivant. Marié avec Marie-Louise Veron, il semble que cet artisan se soit quasi exclusivement spécialisé dans un premier temps dans la création de pendules, de flambeaux et de candélabres, ornés de figures exotiques, particulièrement de personnages africains ; en effet, il déposa vers 1800 de nombreux dessins préparatoires de pendules dites « au nègre », notamment les modèles dits « l’Afrique », « l’Amérique » et « Indien et Indienne enlacés » (les dessins sont conservés de nos jours au Cabinet des Estampes à la Bibliothèque nationale à Paris). Il installa son atelier successivement rue Barbette à partir de 1800, rue du Temple vers 1804, enfin, rue des Fossés du Temple entre 1812 et 1820.

« Le Comte à Paris » cette signature correspond à l’horloger Charles Lecomte ou Le Comte. Après avoir fait enregistrer ses lettres de maîtrise, le 23 août 1785, cet artisan installe son atelier Quai des Ormes de 1789 à 1820 (voir Tardy, Dictionnaire des horlogers français, Paris, 1971, p.359). Dans les premières années du XIXe siècle, quelques-unes de ses pendules sont mentionnées chez certains grands amateurs parisiens de l’époque, notamment dans les inventaires après décès de Henry-Jacques-Guillaume Clarke duc de Feltre et de l’épouse de Raymond-Emmery-Philippe Joseph de Montesquiou duc de Fezensac.