Rare pendule de cheminée en bronze ciselé et doré

Cadran signé « Beauvarlet à Paris » par l’horloger Louis-Antoine Beauvarlet

Le contre-émail signé par l’émailleur Elie Barbezat

Dans une caisse attribuée à Jean-Joseph de Saint-Germain

Paris, époque Louis XV, vers 1755-1760

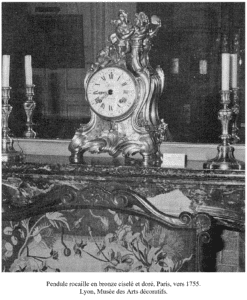

Le cadran circulaire émaillé, qui est signé « Beauvarlet à Paris » et porte au revers la signature de l’émailleur Barbezat, indique les heures en chiffres romains et les minutes par tranches de cinq en chiffres arabes par deux aiguilles en bronze repercé et doré ; il est inscrit dans une superbe caisse mouvementée entièrement réalisée en bronze ciselé et doré et richement décorée de rinceaux feuillagés et d’un cartouche chantourné de feuilles d’acanthe ; les côtés et la partie inférieure de la façade sont ornés de motifs ajourés dessinant des rinceaux, des feuillages et des fleurettes stylisés ; enfin, l’amortissement est décoré d’une figure féminine drapée « à l’antique » qui tient un miroir à motif rayonnant, très probablement une représentation de la magicienne Armide, princesse de Damas, qui séduisit le chevalier chrétien Renaud à l’aide de son miroir.

La composition originale de cette pendule à poser nous permet de la faire figurer parmi les modèles rocailles les plus aboutis du milieu du XVIIIe siècle et de rapprocher le modèle de l’œuvre de l’un des plus importants bronziers parisiens de l’époque : Jean-Joseph de Saint-Germain. En effet, ce dernier est l’auteur de nombreux modèles de pendules et notamment d’un exemplaire stylistiquement proche qui est illustré dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, p.131, fig.2.8.23.

Parmi les rares autres modèles identiques répertoriés, citons notamment : un premier exemplaire, le cadran signé « Ripert à Paris », qui a été proposé aux enchères à Paris, Me Rheims, Palais Galliera, les 6-7 décembre 1965, lot 179 (voir également E. Niehüser, Die französische Bronzeuhr, Eine Typologie der figürlichen Darstellungen, Munich, 1997, p.72, fig.106) ; un deuxième, provenant des collections du château des Mesnuls, est passé en vente à Paris, Me Lair-Dubreuil, Palais Galliera, les 15-16 mai 1924, lot 113 ; un troisième, sur un socle à Carillon jouant dix airs différents, est reproduit dans R. Mühe et H. M. Vogel, Horloges anciennes, Manuel des horloges de table, des horloges murales et des pendules de parquet européennes, Fribourg, 1978, p.106, fig.129 ; enfin, mentionnons particulièrement une dernière pendule de ce type, le cadran signé Amant à Paris, qui fut léguée en octobre 1927 par Amédée Gonin au Musée des Arts décoratifs de Lyon (illustrée dans P. Arizzoli-Clémentel, C. Cardinal et A. Mazur, Ô Temps ! Suspends ton vol, Catalogue des pendules et horloges du Musée des Arts décoratifs de Lyon, Lyon, 2008, p.64, catalogue n°20).

Jean-Joseph de Saint-Germain (1719 - 1791)

Est probablement le plus célèbre bronzier parisien du milieu du XVIIIe siècle. Actif à partir de 1742, il est reçu maître en juillet 1748. Il est surtout connu pour la création de nombreuses caisses de pendules et de cartels qui firent sa notoriété, notamment le cartel dit à la Diane chasseresse (voir un exemplaire conservé au Musée du Louvre), la pendule supportée par deux chinois (voir un modèle de ce type aux Musée des Arts décoratifs de Lyon), ainsi que plusieurs pendules à thématiques animalières, essentiellement à éléphants et rhinocéros (exemple au Musée du Louvre). Vers le début des années 1760, il joue également un rôle primordial dans le renouveau des arts décoratifs parisiens et dans le développement du courant néoclassique, en réalisant notamment la pendule dite au génie du Danemark sur un modèle d’Augustin Pajou pour Frédéric V du Danemark (1765, conservée à l’Amalienborg de Copenhague). Saint-Germain crée plusieurs pendules inspirées par le thème de l’Etude, sur un modèle de Louis-Félix de La Rue (exemples au Louvre, à la Fondation Gulbenkian, Lisbonne, et au Musée Metropolitan de New York).

Parallèlement à ses créations horlogères, Saint-Germain réalise également de nombreux bronzes d’ameublement – y compris chenets, appliques, et candélabres – en faisant toujours preuve de la même créativité et démontrant ses talents exceptionnels de bronzier. Il se retire des affaires en 1776.

Louis-Antoine Beauvarlet fut reçu maître horloger en septembre 1756.

Elie Barbezat est un émailleur spécialisé en cadrans. Il exerce rue Bertin Poiré à partir de 1768 et est l’un des meilleurs émailleurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Rares sont les émailleurs référencés et qui ont fait l’objet de recherches, mais le corpus de ses œuvres révèle une activité concentrée entre la fin du règne de Louis XV et les premières années du règne de Louis XVI. Nous estimons qu’il est principalement actif entre 1768 et 1776.

Il travaille avec les meilleurs horlogers de l’époque : Lepaute, Pierre III Leroy et Robert Robin. Sa signature se retrouve également sur de magnifiques pendules de Beauvarlet, Peignat, Jean-Gabriel Imbert dit l’aîné et Ragot

Il prend Georges-Adrien Merlet en apprentissage dans son atelier le 30 octobre 1767 et le forma probablement à devenir son successeur. Sa formation est réussie sachant que Merlet devient ensuite l’un des trois meilleurs émailleurs de son temps avec Joseph Coteau et Dubuisson.

Selon les Archives Brateau, Elie Barbezat est admis comme maître peintre à l’Académie de Saint-Luc le 6 novembre 1777.