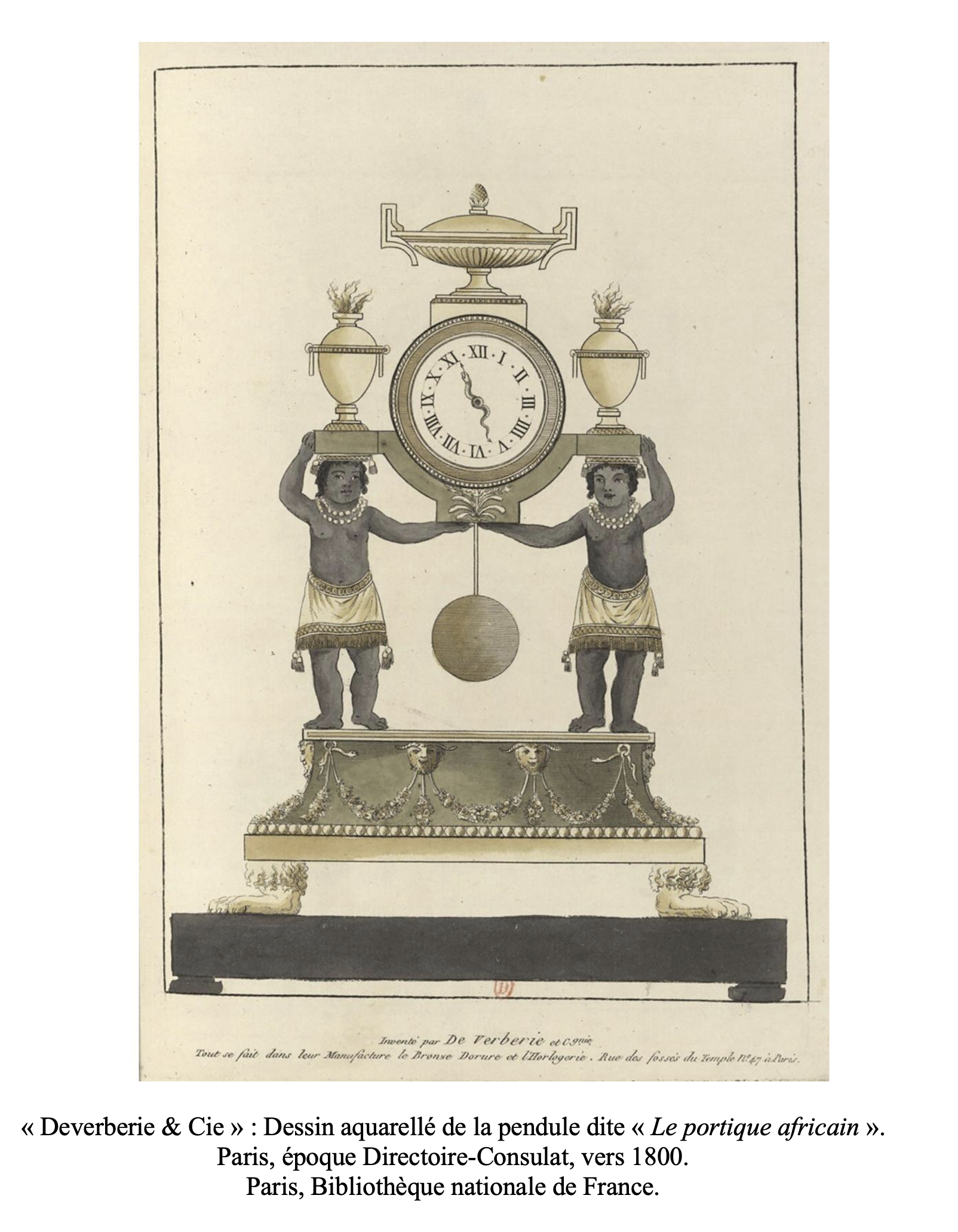

Rare pendule de cheminée dite « Le portique africain » en bronze très finement ciselé, patiné « à l’antique » ou « au naturel » et doré à l’or mat ou à l’or bruni

Le cadran signé « Deverberie & Cgnie » pour le fondeur-bronzier parisien Jean-Simon Deverberie

Le cadran émaillé attribué à « Dubuisson » pour l’émailleur parisien Etienne Gobin, dit Dubuisson

Paris, époque Directoire-Consulat, vers 1800

Bibliographie :

Dominique et Chantal Fléchon, « La pendule au nègre », in Bulletin de l’association nationale des collectionneurs et amateurs d’horlogerie ancienne, printemps 1992, n°63, p.27-49.

Le cadran circulaire émaillé blanc, signé et localisé « Inv. fec. Deverberie & Cgnie/rue des Fossés du Temps n°47 à Paris », indique les heures, ainsi que les minutes par tranches de quinze en chiffres arabes par deux aiguilles en cuivre repercé et doré. Le mouvement, à suspension à fil, balancier à étoile et sonnerie des heures et des demi-heures, est renfermé dans une caisse entièrement réalisée en bronze très finement ciselé, moleté, patiné « à l’antique » ou « au naturel » et doré à l’or mat ou à l’or bruni. La lunette est ornée de frises stylisées ; le mécanisme est renfermé dans une boite circulaire à culot à palme et gerbes surmontée d’un globe armillaire à piédouche évasé reposant sur un entablement ceinturé d’enfilage de perles. La boite est supportée sur les côtés par deux entablements en ressaut sur lesquels sont posés des vases enflammés à perles et glands en pendentifs et qui reposent sur deux superbes figures représentant deux jeunes Nubiens en pied aux yeux émaillés, portant des colliers de perles et des anneaux d’oreilles, vêtus de jupes courtes à cordelettes et franges et dont les mains se rejoignent sous le mouvement. Les deux personnages reposent sur une terrasse quadrangulaire et sur un socle trapézoïdal en cavet ceinturé de perles et agrémentée de motifs en applique de guirlandes fleuries et feuillagées retenues par des serpents et des mascarons de faunes ; enfin, quatre pieds en jarrets de félin supportent l’ensemble de l’horloge.

Avant la fin du XVIIIe siècle, le noir constitue rarement un thème décoratif pour les créations horlogères françaises et plus largement européennes. C’est véritablement à la fin de l’Ancien Régime, plus précisément dans la dernière décennie du XVIIIe siècle et dans les premières années du siècle suivant, qu’apparaissent les premiers modèles de pendules dites « au nègre » ou « au sauvage ». Elles font écho à un courant philosophique développé dans quelques grands ouvrages littéraires et historiques, notamment Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre publié en 1787 qui dépeint l’innocence de l’Homme, Atala de Chateaubriand qui restaure l’idéal chrétien et surtout le chef-d’œuvre de Daniel Defoe publié en 1719 : Robinson Crusoé. Le dessin original de la pendule que nous proposons fut très certainement déposé à la Bibliothèque nationale le 3 pluviose an VII (22 janvier 1799) par Deverberie & Cie ; tandis qu’un second dessin quasiment-identique titré les « Naigres jumeaux » appartient à la collection Parnassia (illustré dans J-D. Augarde, Une odysée en pendules, Chefs-d’œuvre de la collection Parnassia, Editions Faton, Dijon, 2022, p.430, catalogue n°116).

Deverberie déclina intelligemment le modèle en réalisant un type de pendules supporté par une seule figure de jeune Nubien ; voir un exemplaire illustré dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age au XXe siècle, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1997, p.348, fig. A ; ainsi qu’un modèle de candélabres à deux bras de lumière dont plusieurs paires appartiennent à la collection du Musée François Duesberg à Mons (reproduites dans Musée François Duesberg, Arts décoratifs 1775-1825, Bruxelles, 2004, p.60-61). Enfin, relevons particulièrement que les exemplaires connus de pendules au « portique africain » sont excessivement rares, citons un premier modèle qui est conservé dans la collection Parnassia (J-D. Augarde, op.cit., 2022, p.430-431), ainsi qu’un second qui a été exposé en 1978 au Musée de l’Hôtel Sandelin à Saint-Omer (voir le catalogue de l’exposition « La pendule du nègre », Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer, 1978, fig.35 ; ainsi que E. Niehüser, Die französische Bronzeuhr, Eine Typologie der figürlichen Darstellungen, Munich, 1997, p.239, fig.832).

Jean-Simon Deverberie (1764 - 1824)

Jean-Simon Deverberie figure parmi les plus importants bronziers parisiens de la fin du XVIIIe siècle et des deux premières décennies du siècle suivant. Marié avec Marie-Louise Veron, il semble que cet artisan se soit quasi exclusivement spécialisé dans un premier temps dans la création de pendules, de flambeaux et de candélabres, ornés de figures exotiques, particulièrement de personnages africains ; en effet, il déposa vers 1800 de nombreux dessins préparatoires de pendules dites « au nègre », notamment les modèles dits « l’Afrique », « l’Amérique » et « Indien et Indienne enlacés » (les dessins sont conservés de nos jours au Cabinet des Estampes à la Bibliothèque nationale à Paris). Il installa son atelier successivement rue Barbette à partir de 1800, rue du Temple vers 1804, enfin, rue des Fossés du Temple entre 1812 et 1820.

Dubuisson (1731 - après 1820)

Etienne Gobin, dit Dubuisson, est l’un des plus talentueux émailleurs parisiens du règne de Louis XVI et de l’Empire. Né à Luneville en 1731, il débute sa carrière en tant que peintre en porcelaine à Strasbourg et Chantilly. Puis, il vient s’installer à Paris et travaille à la manufacture royale de porcelaine de Sèvres de 1756 à 1759 en se spécialisant dans le décor des boîtiers de montres et des cadrans de pendules. Dans les années 1790, son atelier est mentionné rue de la Huchette, puis rue de la Calandre vers 1812. Il semble se retirer des affaires au début des années 1820. Il signe généralement ses œuvres « Dubuisson », « Dub » ou parfois « Dubui ». Travaillant avec les meilleurs horlogers de son temps, tels Robert Robin, Kinable et les Lepaute, Dubuisson est le principal confrère et concurrent de Joseph Coteau. Spécialisé dans les boîtes de montres et cadrans émaillées, il est réputé pour son habileté exceptionnelle et la représentation de détails. Sa production, qui est toujours de très grande qualité, est considérable ; ainsi pour ne citer que quelques rares exemplaires, mentionnons notamment certaines pendules portant sa signature qui sont conservées au Palais de Pavlovsk, près de Saint-Pétersbourg, au musée du Louvre à Paris et dans les collections royales anglaises.