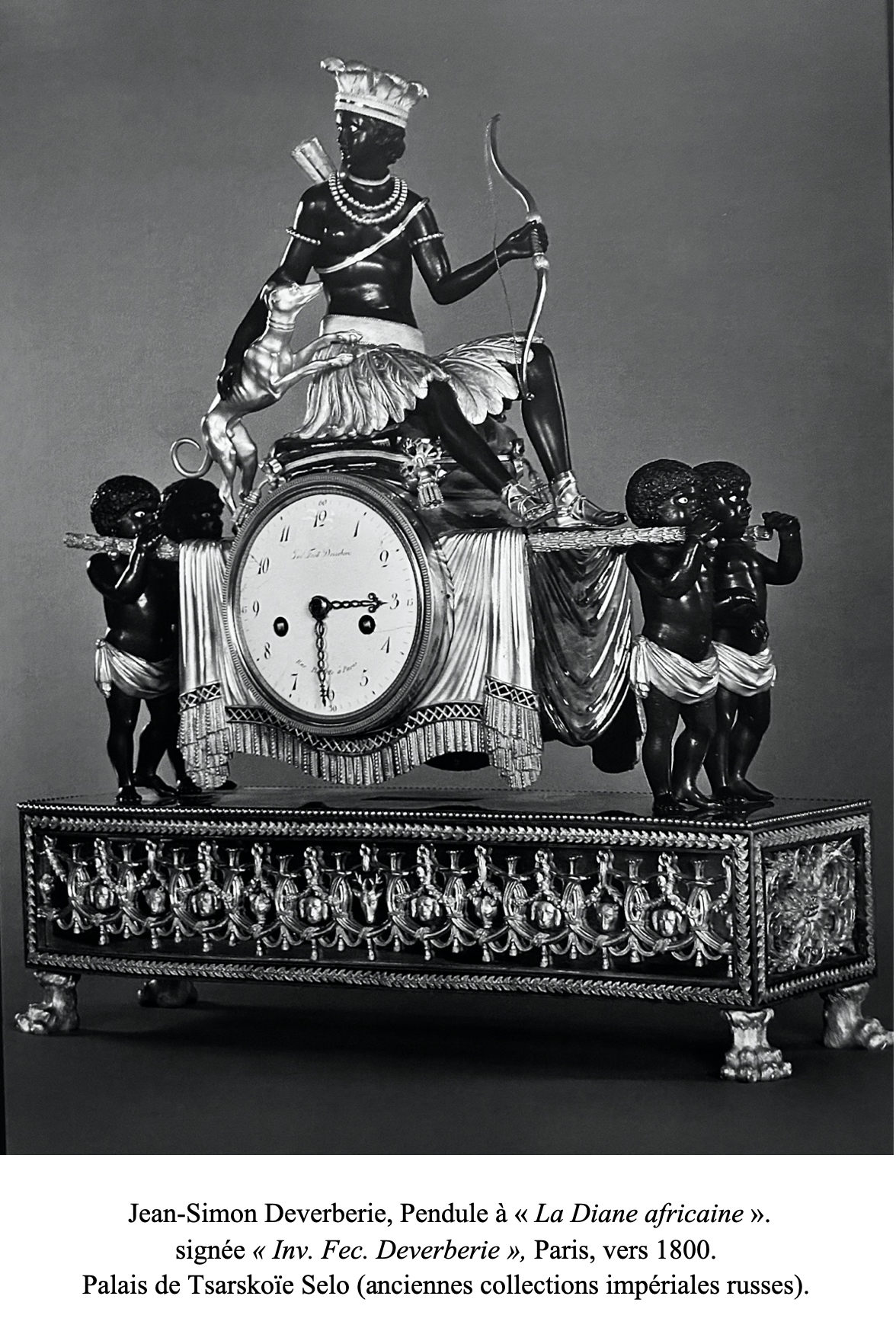

Monumentale pendule de cheminée en bronze très finement ciselé, patiné « au naturel » et doré à l’or mat ou à l’or bruni

« La chasseresse sur un palanquin » ou « La Diane africaine portée »

Cadran signé « Deverberie & Cgnie – Inv.nit et F.t à Paris » par l’atelier de Jean-Simon Deverberie (1764-1824)

Paris, époque Directoire-Consulat, vers 1800

Bibliographie :

Dominique et Chantal Fléchon, « La pendule au nègre », in Bulletin de l’association nationale des collectionneurs et amateurs d’horlogerie ancienne, printemps 1992, n°63, p.27-49.

Le cadran circulaire émaillé blanc indique les heures en chiffres romains alternées d’étoiles d’or en applique et les minutes par tranches de quinze en chiffres arabes par deux aiguilles en cuivre repercé, ciselé et doré. Le cadran est signé « Deverberie & Cgnie – Inv.nit et F.t à Paris » (abréviation pour « Deverberie & Compagnie Invenit et Fecit à Paris »). Le mouvement, à suspension à fil et sonnerie des heures et des demi-heures, est renfermé dans une caisse entièrement réalisée en bronze très finement ciselé, patiné « au naturel » et doré à l’or mat ou à l’or bruni. L’amortissement est orné d’une superbe figure représentant une Nubienne aux yeux émaillés, coiffée d’un panache de plumes, portant des boucles d’oreilles rouges, des colliers et des bracelets, elle est vêtue d’un pagne de plumes et porte des sandales à lanières ; elle tient son arc de la main gauche, tandis qu’elle caresse un lévrier jappant de l’autre main, son carquois porté en bandoulière. Le personnage, une version Africaine de Diane Chasseresse, est assis sur un coussin à passementerie reposant sur un palanquin, entièrement recouvert d’une draperie à franges rythmée d’une frise repercée, supporté par des brancards en bambou simulé portés par quatre figures de petits Nubiens portant des boucles d’oreilles couleur corail et vêtus de jupes à cordelettes reposant sur une terrasse rectangulaire ceinturée d’enfilage de perles. L’ensemble repose sur une base quadrangulaire à riche décor à panneaux en réserves de cors de chasse entremêlés de guirlandes feuillagées et de rubans renfermant alternativement des têtes de chiens et de loups centrées d’une tête de cerf, les côtés à motifs de feuillages, graines et fleurons. Les panneaux sont encadrés de joncs autour desquels s’enroulent des branchages feuillagés à graines. Enfin, quatre forts pieds en pattes léonines supportent l’horloge.

Avant la fin du XVIIIe siècle, le noir constitue rarement un thème décoratif pour les créations horlogères françaises et plus largement européennes. C’est véritablement à la fin de l’Ancien Régime, plus précisément dans la dernière décennie du XVIIIe siècle et dans les premières années du siècle suivant, qu’apparaissent les premiers modèles de pendules dites « au nègre » ou « au sauvage ». Elles font écho à un courant philosophique développé dans quelques grands ouvrages littéraires et historiques, notamment Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre publié en 1787 qui dépeint l’innocence de l’Homme, Atala de Chateaubriand qui restaure l’idéal chrétien et surtout le chef-d’œuvre de Daniel Defoe publié en 1719 : Robinson Crusoé. La pendule que nous proposons reprend plus ou moins directement un modèle à succès de Deverberie intitulée « l’Amérique », toutefois le bronzier dévoile dans le modèle de « La Diane africaine » sa capacité à créer des modèles originaux parfaitement équilibrés et d’une qualité exceptionnelle de ciselure et de dorure.

Le modèle rarissime, en effet, à notre connaissance seules cinq autres pendules au thème de « La chasseresse sur un palanquin » sont répertoriées : la première, le cadran signé « Invenit et fecit Deverberie », est conservée au Musée François Duesberg à Mons ; elle présente la particularité d’être supportée par une base à motifs d’enfants occupés à la chasse et à la pêche dans un décor d’arbres et de palmiers et par des petits pieds aplatis (illustrée dans Musée François Duesberg, Arts décoratifs 1775-1825, Bruxelles, 2004, p.58 ; voir également le catalogue de l’exposition « De Noir et d’Or, Pendules « au bon sauvage », Collection de M. et Mme François Duesberg », Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, 1993) ; la deuxième, le cadran signé « Hédouin Dutertre à Paris », appartient à la collection Parnassia (reproduite dans J-D. Augarde, Une Odyssée en Pendules, Chefs-d’œuvre de la Collection Parnassia, Volume II Les Pendules « au noir », Editions Faton, Dijon, 2022, p.428-429, catalogue n°115, Inv. 2.043).

La troisième, le cadran signé « Folin à Paris », est illustré dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age à nos jours, Paris, 1997, p.354 ; la quatrième présentée sur une base à motif d’un losange est parue dans Tardy, La pendule française, 2ème Partie : Du Louis XVI à nos jours, Paris, 1974, p.356, fig.2 ; enfin, la cinquième et dernière pendule connue de ce modèle, le cadran signé « Inv. Fec. Deverberie », fut acquise à la foire de Leipzig par un intermédiaire de Saint-Pétersbourg travaillant pour le compte du Tsar et appartient depuis toujours aux collections du Palais Catherine à Tsarskoïe Selo, aujourd’hui elle est exposée dans le Salon Bleu (voir Tatiana Serpinskaya, Bronzes artistiques des collections de Tsarskoïe Selo, Editions Aurora, Saint-Pétersbourg, 2009, p.88-89).

Jean-Simon Deverberie (1764 - 1824)

Jean-Simon Deverberie figure parmi les plus importants bronziers parisiens de la fin du XVIIIe siècle et des deux premières décennies du siècle suivant. Marié avec Marie-Louise Veron, il semble que cet artisan se soit quasi exclusivement spécialisé dans un premier temps dans la création de pendules, de flambeaux et de candélabres, ornés de figures exotiques, particulièrement de personnages africains ; en effet, il déposa vers 1800 de nombreux dessins préparatoires de pendules dites « au nègre », notamment les modèles dits « l’Afrique », « l’Amérique » et « Indien et Indienne enlacés » (les dessins sont conservés de nos jours au Cabinet des Estampes à la Bibliothèque nationale à Paris). Il installa son atelier successivement rue Barbette à partir de 1800, rue du Temple vers 1804, enfin, rue des Fossés du Temple entre 1812 et 1820.