Importante pendule de cheminée « à cassolette » ou « à consoles », avec calendrier et phases de la Lune, en bronze très finement ciselé et doré, et marbre blanc statuaire dit « de Carrare »

Cadran signé « Déliau à Paris » probablement par l’horloger Louis-François Déliau

Caisse attribuée au bronzier Jean-Jacques Lemoigne « reçu maître bronzier parisien en 1772 »

Ciselure et la dorure attribuées au bronzier François Rémond

Cadran signé « Dubuisson » par l’émailleur Etienne Gobin, dit Dubuisson

Paris, fin de l’époque Louis XVI, vers 1785-1790

Le cadran circulaire émaillé blanc, signé « Déliau à Paris », indique les heures en chiffres romains, les graduations des minutes, ainsi que les quantièmes du mois en chiffres arabes et les mois de l’année associés à leurs signes zodiacaux respectifs par quatre aiguilles, dont deux en cuivre repercé, gravé et doré ; il propose également l’âge et les phases de la lune sur un guichet central laissant apparaître un disque mobile émaillé bleu lapis agrémentés d’étoiles ; il porte dans sa partie basse la signature de l’émailleur « Dubuisson ». Le mouvement, à sonnerie des heures et des demi-heures, est renfermé dans une caisse néoclassique entièrement réalisée en bronze très finement ciselé et doré à l’or mat ou à l’or bruni et marbre blanc statuaire dit « de Carrare ». L’amortissement est formé d’une cassolette, rythmée d’acanthes, enfilages de perles, course de rinceaux et réserves à canaux alternés de guirlandes, se terminant en bouquet fleuri et feuillagé et ornée d’un culot à graine ; le piétement est formé de quatre montants curvilignes terminés en sabots caprins et portant des têtes de bélier reliées entre-elles par des chaînettes. La cassolette repose sur un entablement quadrangulaire, souligné d’une frise d’oves et flanqué d’enroulements retenant des guirlandes fleuries, porté par une boite architecturée dont les faces latérales sont formées de pilastres à canaux et feuilles de refend terminés en volutes centrées d’un tournesol duquel s’échappe un léger branchage de laurier. En façade, la lunette, ciselée de feuillages, est surmontée de deux branches de roses enrubannées et est soulignée, dans sa partie basse, par une réserve à branches d’olivier nouées d’un ruban sur une couronne de roses surmontant un tore de feuilles de lauriers. L’ensemble repose sur une quadrangulaire ceinturée de perles en enfilage, de frises alternées de feuilles d’acanthes nervurées et épis et dont le ressaut en façade est orné d’une frise en applique à rinceaux feuillagés à fleurs et graines centrés d’un fleuron. Enfin, six pieds en boules aplaties supportent l’horloge.

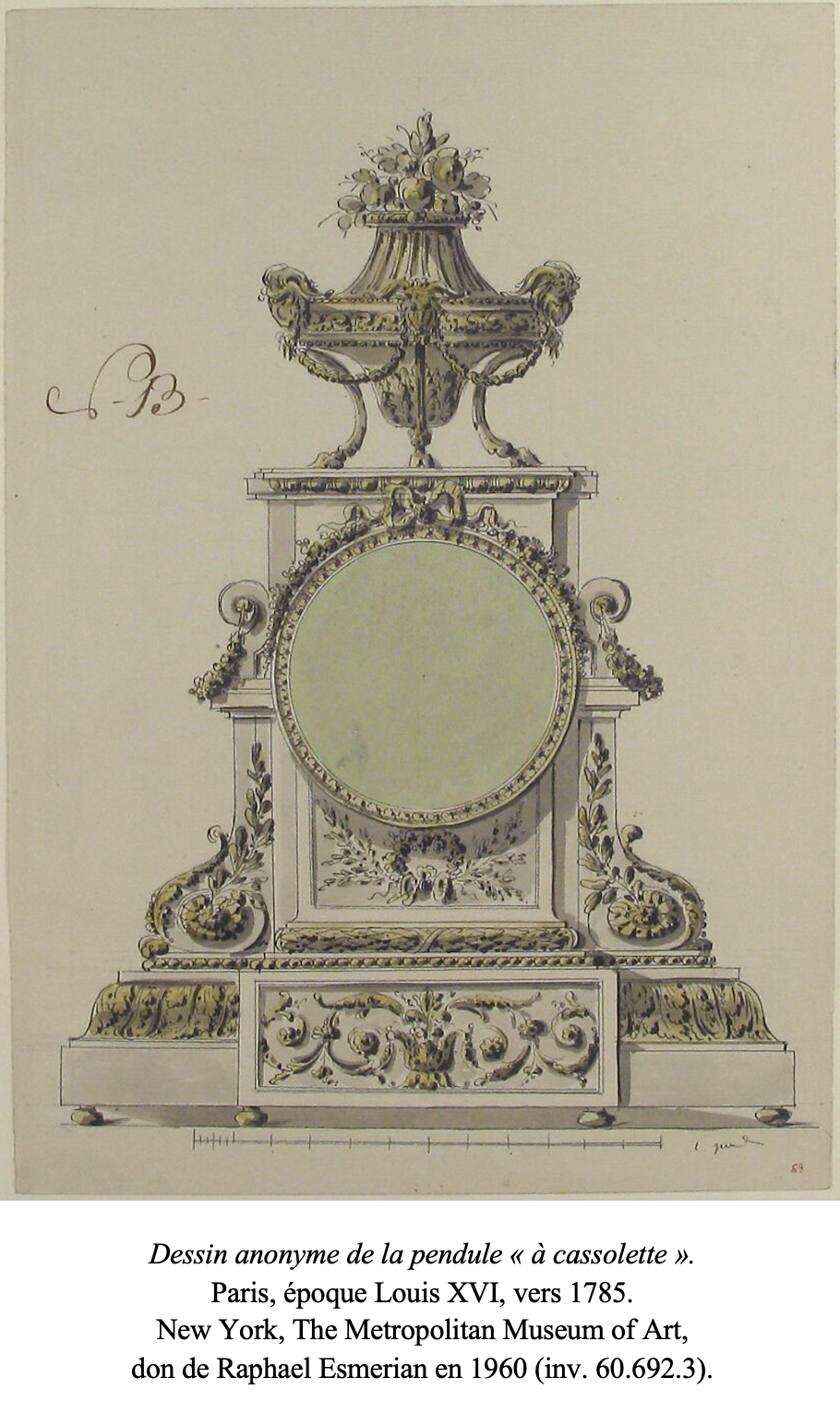

La composition originale de cette importante pendule de cheminée s’inspire directement d’un dessin anonyme, préparatoire ou commercial, provenant des collections du duc de Teschen et qui appartient aux collections du Metropolitan Museum of Art à New York (Inv.60.692.3, don de Raphael Esmerian) ; Jean-Dominique Augarde attribue la création du modèle au fondeur parisien méconnu Jean-Jacques Lemoyne, information recoupée par Christian Baulez, convervateur honoraire du Château de Versailles, qui apporte le rectificatif du patronyme Lemoigne et non Lemoyne. Le modèle rencontra un immense succès auprès des grands amateurs parisiens du dernier tiers du XVIIIe siècle, particulièrement auprès des membres de la famille royale et de son cercle proche, ainsi le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, Madame Victoire et le comte de Provence, possédèrent des pendules de ce modèle, avec certaines variantes ; l’exemplaire qui appartint au comte de Provence, le cadran signé « Robin », est de dimensions plus réduites et son amortissement est agrémenté d’un groupe de colombes se becquetant ; il fit son apparition sur le marché de l’art international en 1998 (vente French & Company, Christie’s, New York, 24 novembre 1998, lot 14). Tandis qu’un autre exemplaire figurait à la Révolution au Palais du Luxembourg : « Une pendule de cheminée de Robin en bronze doré sur un socle de marbre blanc, le corps de la pendule de forme carrée avec consoles sur les côtés, surmontée d’un vase en cassolette à têtes de bélier terminé d’un bouquet de fleurs portant 24 pouces de haut sur 19 de large le tout richement doré et ciselé (Archives nationales O/2/470, Luxembourg, Effets propres à l’exportation et aux échanges avec l’étranger, provenant du mobilier de Monsieur) ; description reprise avec plus de détails peu de temps après : « Une autre pendule de cheminée (par Robin) en bronze doré sur un socle de marbre blanc portée par six piédouches en cuivre doré et ornée à la frise d’une tête de lion tenant deux palmiers enlacés de branches de feuilles, la moulure du socle à large feuille et entrelacs et un rang de perles sur le dessus. Le corps de ladite pendule de forme carrée avec consoles sur les côtés ornée de feuilles, rosaces et volutes à guirlandes, surmonté d’un vase en cassolette à têtes de bélier, guirlandes en chaînes terminé d’un bouquet de fleurs, le tout richement ciselé à ornements en bronze doré or mat : de 24 pouces de hauteur totale, 19 pouces de face au socle qui porte 8 pouces de profondeur à sa plus grande saillie » (Archives nationales O/2/470, Etat des meubles du Palais du Luxembourg).

De nos jours, parmi les rares modèles similaires connus, citons particulièrement : un premier exemplaire, le cadran signé « Montjoye », qui appartient aux collections royales suédoises (illustré dans J. Böttiger, Konstsamlingarna A De Svenska Kungliga Slotten, Stockholm, 1900) ; ainsi qu’un deuxième, le cadran signé « Robin », qui est exposé au Musée des Arts décoratifs à Paris (paru dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, Munich, 1986, Band I, p. 226, fig. 4.1.2) ; une troisième pendule de ce type, signée par ce même horloger, est conservée dans les collections royales anglaises (inv. RCIN 2825) ; une quatrième, le recouvrement orné d’un groupe de putti, est reproduite dans Ruth T. Constantino, How to know French Antiques, New York, 1961, p. 155 ; une cinquième fait partie des collections du Mobilier national à Paris (inv. GML-6762) ; enfin, mentionnons une dernière horloge de ce type, à cadran émaillé à complications, qui fut saisie à la Révolution chez le marquis de Sérent et se trouva par la suite dans la collection de la Galerie Didier Aaron (voir J-D. Augarde, Les ouvriers du Temps, Le pendule à Paris de Louis XIV à Napoléon Ier, Genève, 1996, p. 262, fig. 205).

François Rémond (vers 1747 - 1812)

À l’instar de Pierre Gouthière, François Rémond est l’un des plus importants artisans ciseleurs-doreurs parisiens du dernier tiers du XVIIIe siècle. Il débute son apprentissage en 1763 et obtient ses lettres de maîtrise en 1774. Immédiatement son talent lui permet de se composer une riche clientèle parmi laquelle figuraient notamment certaines personnalités de la Cour. Mais surtout François Rémond, par l’intermédiaire du marchand-mercier Dominique Daguerre, participe à l’ameublement de la plupart des grands collectionneurs de la fin du XVIIIe siècle en fournissant des caisses de pendules, des chenets, des candélabres…toujours d’une très grande qualité d’exécution et aux compositions particulièrement raffinées et novatrices qui firent sa notoriété.

Dubuisson (1731 - après 1820)

Etienne Gobin, dit Dubuisson, est l’un des plus talentueux émailleurs parisiens du règne de Louis XVI et de l’Empire. Né à Luneville en 1731, il débute sa carrière en tant que peintre en porcelaine à Strasbourg et Chantilly. Puis, il vient s’installer à Paris et travaille à la manufacture royale de porcelaine de Sèvres de 1756 à 1759 en se spécialisant dans le décor des boîtiers de montres et des cadrans de pendules. Dans les années 1790, son atelier est mentionné rue de la Huchette, puis rue de la Calandre vers 1812. Il semble se retirer des affaires au début des années 1820. Il signe généralement ses œuvres « Dubuisson », « Dub » ou parfois « Dubui ». Travaillant avec les meilleurs horlogers de son temps, tels Robert Robin, Kinable et les Lepaute, Dubuisson est le principal confrère et concurrent de Joseph Coteau. Spécialisé dans les boîtes de montres et cadrans émaillées, il est réputé pour son habileté exceptionnelle et la représentation de détails. Sa production, qui est toujours de très grande qualité, est considérable ; ainsi pour ne citer que quelques rares exemplaires, mentionnons notamment certaines pendules portant sa signature qui sont conservées au Palais de Pavlovsk, près de Saint-Pétersbourg, au musée du Louvre à Paris et dans les collections royales anglaises.

« Déliau à Paris » : Longtemps restée énigmatique, cette signature pourrait correspondre à Louis-François Déliau. Cet artisan semble avoir été en activité peu de temps avant la Révolution, cette dernière l’obligeant à faire faillite et à cesser son activité ; une pendule portant sa signature et datée mai 1796 se trouvait dans la collection de Jean Lanchère de Vaux (1727-1805). Les Archives nationales conservent quelques documents le concernant, notamment une « Notice » datée du 26 brumaire an 11 (17 novembre 1802) demandant à fixer définitivement la résidence de Louis-François Déliau à Paris, il est alors cité comme déserteur amnistié, enrôlé de force dans les troupes napoléoniennes et travaille à l’époque en tant que polisseur en horlogerie, preuve qu’il était resté dans le même domaine d’activité.